肖建华副教授在顶刊《Advanced Functional Materials》发表重要成果

作者:院办公室 时间:2025-09-22 点击数:

近日,福州大学材料科学与工程学院、新能源材料与工程研究院在镁金属二次电池领域取得重要研究进展,相关研究成果以“Dual-Functional Electrolyte Additives to Enhance Magnesium Plating/Stripping Performance for Rechargeable Magnesium Metal Batteries with Pure Amine Solvents”为题发表于国际顶级期刊《Advanced Functional Materials》(影响因子19,中科院一区)。

金属镁储量丰富,理论比容量高(3833 mAh/cm3;2205 mAh/g),以金属镁为负极材料的二次电池体系具备高能量密度、低成本、高安全性等优势,是极具前景的新型储能体系之一。开发同时具有稳定、低成本、电化学性能优异的电解液是镁金属二次电池的关键技术挑战之一。胺类溶剂具有优异的溶解能力和快速的界面动力学,是无氯传统镁盐电解液的优良有机溶剂。然而,近期研究发现, MOPA的过度分解和腐蚀问题限制了镁金属负极的循环寿命,特别是在纯胺溶剂体系中。

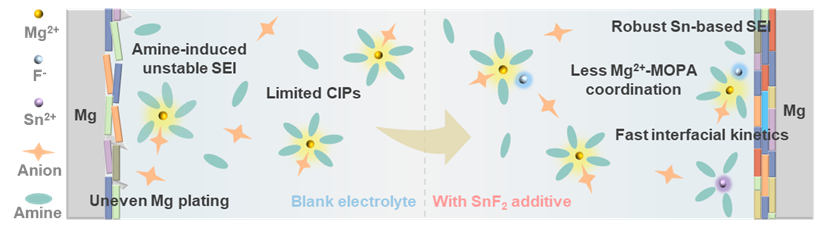

针对上述挑战,本研究论文提出了一种双功能电解液添加剂,氟化亚锡(SnF2),用于改善镁金属负极在纯胺溶剂(3-甲氧基丙胺,MOPA)电解液(Mg(OTf)2/MOPA、 Mg(TFSI)2/MOPA)中的沉积/溶解可逆性和循环寿命。系统的界面表征和理论计算表明,在MOPA中解离的 SnF2可以在镁金属负极上原位形成多相Sn基固体电解质中间相(SEI)。这种稳定、亲镁、且镁离子可传导的SEI不仅可以保护镁负极免受 MOPA 溶剂引发的腐蚀和界面副反应,而且可以促进界面电荷转移动力学。另一方面,氟离子的竞争配位促进了Mg2+-F-接触离子对的形成,降低了Mg2+-MOPA的数量,从而进一步抑制MOPA的过度分解。因此,镁金属负极的可逆性和循环寿命得到显著提升,Mg//Cu电池在2.0 mA cm-2的高电流密度下可稳定工作超过1000次循环,平均库仑效率超过99.8 %。这项工作为高性能镁金属电池的实际应用提供了一种有效的途径。

我院肖建华副教授为论文的第一作者,2024级硕士研究生王宏刚为第二作者。福州大学材料科学与工程学院、新能源材料与工程研究院为第一单位。论文通讯作者为福州大学颜蔚研究员和张久俊院士。论文获得国家自然科学基金青年项目(22409030,52503286)、国家自然科学基金外国资深学者研究基金(22250710676)、福建省自然科学基金(2024J08028,2024J01259)、福州大学科研基金(511426,2024T003)支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202519527.